|

LE SIÈCLE D’ELLA FITZGERALD

FIRST LADY OF JAZZ ELLA FITZGERALD EN SON TEMPS

![Ella Fitzgerald [portrait] Newport Jazz Festival 1966 © Raymond Ross Archives/CTSIMAGES Ella Fitzgerald [portrait] Newport Jazz Festival 1966 © Raymond Ross Archives/CTSIMAGES](/Files/29476/Img/11/Ella-Fitzgerald-4-72dpi-c-RaymondRossArchives-CTSIMAGES.jpg)

Ella Fitzgerald, Newport Jazz Festival, 1966

© Raymond Ross Archives/CTSIMAGES

«Je pense que je m’exprime mieux quand

je chante.» Ella Fitzgerald

Il existe des anecdotes, certaines

contradictoires ou mystérieuses, d’autres inutiles ou voyeuristes concernant la biographie

d’Ella Fitzgerald, mais elle avait choisi de ne pas y donner prise. Elle était

d’une époque et d’un monde, le jazz, où les artistes restaient discrets sur

leurs joies ou leurs peines, sur leurs misères parfois dont ils essayaient justement de sortir en partageant leur art

avec le public; une forme de modestie saine devant ceux qui ne s’en sortaient

pas et à qui il fallait justement ouvrir des espaces de liberté, de beauté et

de sens, pour supporter le quotidien; un vieil héritage des pratiques

solidaires des champs de coton, entre maltraitances et rites de transes et de

danses vaudoues exutoires et salvatrices.

Nous rappelons dans la bibliographie, à la

suite de ce texte, les biographies d’Ella Fitzgerald auxquelles il faut se référer –celles de Jim Haskins et

Stuart Nicholson sont riches en contenu même si nous n’en partageons pas toujours les analyses–, et qui apportent une multitude de

renseignements, de détails, mais aussi beaucoup de visions d’Ella qui en disent

parfois plus sur leurs auteurs, sur les Etats-Unis que sur Ella Fitzgerald

elle-même, en raison de cette forme de discrétion, de simplicité, d’évidence

qui sont chez Ella la contrepartie qu’elle a choisie pour une vie

consacrée, corps et âme, à son art, au jazz, aux autres musiciens, à ses publics sans aucune

réserve, et parfois, c’est vrai, à sa famille, ses proches, ses recherches personnelles ou à des personnes

dans le besoin, son monde privé.

Certains de ses biographes contraints

par l’absence de sensationnel, tel qu’il se traduit dans la caricature du jazz (drogue et déchéance), ont fait d’Ella Fitzgerald une voix désincarnée qui dépasse

le cadre du jazz (comme s’il était nécessaire de dépasser le jazz pour être

célèbre, populaire), une artiste de variété, une star, une artiste qui serait

devenue autre que la belle voix, la grande artiste du jazz qu’elle est, une artiste sous tutelle

de ses agents successifs, une artiste naturelle sans autre volonté que celle que lui

dictaient un talent hors norme et des impératifs de production. Un portrait creux, facile et finalement faux en

regard de la puissance de son œuvre et de son expression.

Ce parcours, pour nous en pointillés

incertains, à l’exception des rares et parcellaires interviews audiovisuelles

d’Ella elle-même, contribue au mystère Ella, un mystère discret, à son image:

qui était-elle? Etait-elle cette fille gauche et timide plusieurs fois

dépeinte? Cette fille disciplinée dans ses objectifs? Cette fille

sage capable de mettre son talent brut au service de tous les projets?,

etc.

Tous apports confondus, et d’abord de ce qui

ressort de son œuvre, nous l’avons perçue percussive (rue, piano, tap dance,

Chick Webb, scat), swingante (avec sa voix et son corps), ultra-sensible (comme

un diapason doublé d’un métronome), travailleuse (infatigable), débrouillarde

(comme Gavroche, et comme ces enfants qui mûrissent rapidement pour faire face

à la dureté de la vie), d’une intelligence intuitive (celle de la rue), sûre de

ses choix artistiques comme de son art (dans le Song Book comme sur scène et au contact des plus grands artistes du jazz), à l’écoute de tous mais décidée et douée

d’une volonté sans faille, d’une imagination sans limite comme en témoignent

les multiples versions de ses interprétations (autant de chefs-d’œuvre), (dé)vouée à son

art comme Maria Callas, sans retenue et avec des moyens d’expression hors du commun.

Confirmant l’adage: «On est ce qu’on fait»,

elle était à l’image de son œuvre, son art parlait pour elle, et ce qu’elle a

apporté au jazz et au monde suffit à dire et comprendre qu’elle était une

personne exceptionnelle, une personnalité profonde et exigeante.

Ella (Jane) Fitzgerald est née le 25 avril

1917 à Newport News, Virginie (Etats-Unis). Elle est décédée le 15 juin 1996 à

79 ans à Beverly Hills, Californie. Son parcours artistique s’est déroulé sur

une soixantaine d’années à partir de 1934.

Elle n’avait pas de pratique du superficiel,

conservait son bon sens de la vraie vie, cultivait un profond don d’écoute pour

les auteurs-compositeurs et les musiciens qu’elle servait en portant leur musique sans

les envahir, sans se trahir, et aussi pour son public avec lequel elle ne cessa jamais de

dialoguer, modifiant souvent les paroles pour les broder sur mesure selon

l’atmosphère du soir, du moment, de la seconde. Sa perception et la justesse de

son ressenti faisaient d’elle une experte du «feeling tone» sans faux-semblants

ni travestissements, d’une totale lucidité, rivée au réel, sur le qui-vive.

Chanter lui permettait de retrouver sa sérénité, son équilibre, une fois le

trac passé.

On ne devient pas Ella Fitzgerald en étant le

pantin de qui que ce soit, sans savoir d’où on vient, sans savoir où on veut

aller, quels que soient les compromis provisoires parfois contestables que la

vie imposent à chacun, particulièrement dans un monde ségrégué par le sexe, la

couleur, la religion, les opinions, l’argent, balayé par les pertes d’amis, les

mutations sociales, les crises, les émeutes et les guerres, le pouvoir restant

aux hommes «bien nés».

L’environnement même de ce siècle du jazz

participe à l’épanouissement de l’expression exceptionnelle d’Ella Fitzgerald,

et c’est ce à quoi nous nous attachons d’abord, en complément du travail des

biographes, pour rappeler à beaucoup qu’Ella Fitzgerald n’est pas la First Lady of Song, mais bien la voix du jazz avec toutes ses composantes,

le blues, le swing et l’expressivité, quel que soit le contexte, au même titre et au même degré d’excellence

que Louis Armstrong, car ces deux artistes sont deux monuments du jazz et de l’Art.

Yves

Sportis © Jazz Hot n°682, Hiver 2017-2018

Le Siècle d’Ella Fitzgerald • First Lady of Jazz, Ella en son temps, bibliographie • Le style et l’œuvre • Discographie détaillée • Index avec coffrets • Index disque à disque • Ella on DVD • Ella sur la toile-vidéographie • Ella in the Movies-filmographie • Ella on TV •

De

Yonkers à Harlem

Naissance

et Renaissance

La mère d’Ella, Temperance

«Tempie» Henry, qui aime chanter, est tonique et impliquée dans la vie de sa

fille. Tempie se sépare de William Fitzgerald, qui l’accompagnait à la guitare

en amateur, vers les 3 ans d’Ella, et elle se met en ménage avec Joseph Da

Silva, un immigrant portugais; la famille recomposée migre autour de 1920 vers

le Nord, comme beaucoup d’autres Afro-Américains, à Yonkers, ville de 100000

habitants à cette époque, à la limite nord de New York City, dans la proximité

du Bronx et d’Harlem. C’est un quartier très cosmopolite; la famille vit dans

une pièce, mais les deux «parents» trouvent assez de travail pour vivoter. Sa

demi-sœur Frances Da Silva naît en 1923, et la famille redéménage dans un

quartier de Yonkers, peuplé par une immigration italienne pauvre.

A 6 ans, Ella entre à

l’école et, en 1929, elle va à la Benjamin Franklin High School: bonne élève et

déjà caractère affirmé, elle sort victorieuse, à 11 ans, d’une bagarre avec un garçon à la suite d’un

«nigger» qu’elle n’avale pas.

Avec l’arrivée du

microphone, des disques et de la radio (diffusion des concerts) dans les années

1920, du cinéma parlant en 1927, des spectacles musicaux et la vogue des Revues

des «années folles» de Broadway–Times Square– à Paris (Revue Nègre, 1925) ou Hollywood, Ella n’a d’yeux que pour la scène,

et la plus accessible pour elle, c’est Harlem (125e à 143e

Rues, 7e et 8e Avenues, Lenox Avenue) dont la

« Renaissance » est en fait l’émergence de

la population afro-américaine dans l’un des quartiers les plus bourgeois de New

York. Affirmation d’existence d’une humanité jusque-là «invisible»,

d’inspiration universaliste, la Harlem Renaissance est en fait une conquête

d’abord immobilière de ce quartier qui accompagne l’ascension sociale

afro-américaine au sein de la nation américaine, l’apparition d’une classe

bourgeoise dont quelques fortunes qui rendent possible cette conquête.

Cette ascension se double,

du fait de l’organisation communautaire américaine sur fond de ségrégation,

d’une revendication dans laquelle le terme de «Renaissance» vient rappeler que

cette population afro-américaine réactive sa dignité, ses racines, son

humanité, son identité qui plongent en particulier dans l’héritage africain.

C’est bien cette origine lointaine, rêvée, réinventée, d’une humanité libre et

non ségréguée, non esclavagisée, qui est à l’origine de cette idée de «Renaissance»

comme en témoignent les différentes pratiques artistiques.

Comme toutes les

Renaissances (italienne ou française), la Harlem Renaissance est une nouvelle

synthèse à partir d’un héritage, d’un matériau composite, où l’Afrique a sa

place, la place de l’identité originelle, mais dans un cadre nouveau,

américain, dans un monde nouveau, international, à construire, à inventer, où

de nouvelles valeurs se développent, celles de la démocratie, celles de

l’universalisme à la française issu du siècle des Lumières et de la Grande

Révolution, et particulièrement l’une d’entre elles, l’égalité.

La France des Lumières est

une terre de référence autant que de reconnaissance pour les Afro-Américains,

et le restera jusqu’à Martin Luther King; pour d’autres raisons que pour les

Euro-Américains qui font aussi le voyage de Paris.

La Harlem Renaissance, et

le jazz plus largement, trouvent dans ces fondements nouveaux d’un XXe siècle

qui débute par une guerre mondiale et la Révolution russe, un cadre de

développement particulièrement fertile, d’autant que les Etats-Unis d’Amérique

connaissent dans leur ensemble une mutation démographique, sociale, politique

et économique d’une ampleur sans pareille. C’est dans ce dynamisme, et dans le leadership nouveau des Etats-Unis sur la scène internationale, par

le canal de New York, New Orleans et du cinéma de la

Côte Ouest, par l’intervention américaine sur le théâtre des guerres

européennes, dans les deux grandes guerres du XXe siècle, que les mouvements

artistiques, et ceux nés dans la communauté afro-américaine, trouvent

les conditions de leur maturation, de leur diffusion, puis de leur rayonnement.

C’est dans une atmosphère tendant à la recherche de la démocratie, malgré tous

les affres d’un XXe siècle où la bataille fait rage entre approches

démocratiques et totalitaires à l’échelle planétaire, que les mouvements artistiques majeurs du siècle, jazz et cinéma,

peuvent prendre une ampleur, une complexité, une sophistication, qui font de ce

XXe siècle un des grands moments artistiques de

l’humanité.

Dans ce maelström

économique, se renforcent les lieux de nuits et, du fait de la Prohibition

(1919-1933), les speakeasies. Cette économie éclatée, tout aussi parallèle que

non dépendante d’un pouvoir centralisé, si peu normalisée, est l’une des autres conditions nécessaires au

développement d’une culture populaire originale non académique (cf. Le Jazz et les Gangsters, Ronald L.

Morris). La recherche d’indépendance, de liberté, de démocratie de cette culture jazz est une

aspiration de fond qui s’accommode mieux des marges. C’est dans ce contexte

contrasté, polymorphe, bouillonnant, des Etats-Unis que peuvent naître des

Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Thelonious Monk, Mahalia

Jackson, Ray Charles, Charles Mingus, John Coltrane, ces milliers d’artistes de

jazz, blues compris, si généreux en véritables génies et, bien sûr, la grande

Ella Fitzgerald.

La jeune Ella met toute son

énergie et son envie dans l’apprentissage technique de la musique et du rythme

pour devenir danseuse comme son idole Earl «Snakehips»Tucker

(1905-1937). Tempie écoute Bessie Smith, Louis Armstrong, Ethel Waters, les

tubes d’Hoagy Carmichael, célèbre depuis 1925; comme beaucoup d’adolescents,

Ella imite ses modèles, et s’ingénie à imiter Connee Boswell des Boswell

Sisters, un groupe en vogue (d’où

plus tard, ses imitations réussies de Louis Armstrong, Mahalia Jackson ou

Marilyn Monroe).

Pour gagner quelques sous

pendant et après la Crise de 1929 (Harlem compte 350000 habitants dont 200000

en totale pauvreté), Ella fait des démonstrations publicitaires de rue pour des

salles de sport, mais aussi des représentations improvisées gratuites pour ses

camarades dans et hors école. La famille faisant partie de la Bethany African

Methodist Episcopal Church, dont la création est ancrée dans la lutte contre

l’esclavage, la discrimination et la ségrégation, Ella profite de cette source

d’apprentissages (piano) et de prestations en public. Enfin, la crise se

combinant à la prohibition, les house rent parties permettent aux

Afro-Américains de faire des fêtes «utiles» dans des lieux privés en partageant

les frais, la musique, la nourriture et l’alcool. Autant dire que

l’effervescence artistique était à la mesure de la lutte pour la survie, et que

l’urgence, dont on parle aujourd’hui en art, n’était pas une figure de style mais

une réalité très concrète. Cette multiplication des lieux, des scènes et des

moments (le quotidien: baptêmes, communions, mariages, décès, loyers,

dimanches…) pour se produire ou participer, souvent gratuits et partagés, est

une autre raison de cette fulgurance du développement du jazz et de l’éclosion

d’artistes nouveaux d’une maturité qui doit l’essentiel à une vie difficile

(ségrégation, pauvreté).

En 1932, Ella perd sa mère;

elle a 15 ans et des difficultés avec son beau-père. Elle part vivre chez sa

tante maternelle, Virginia Williams, en avril 1933, et abandonne les études. Plus

aucun adulte n’étant juridiquement responsable d’elle, vivant d’expédients peu

légaux comme nombre d’adolescents des rues de la Grande Crise, dont guetteuse

dans des bordels où s’organisaient des paris, loteries et jeux clandestins:

Harlem lutte pour un minimum d’humanité via les boycotts, pétitions et émeutes

de 1934 à 1943. Ella est peut-être mise à l’Orphelinat ségrégué de Riverdale

dans le Bronx où elle a de nouveau accès à un piano (élément biographique parfois contesté), puis dans un centre de

formation pour filles à Hudson, au nord de New York d’où elle s’échappe pour

retourner chanter et danser dans les rues d’Harlem, son point de mire. C’est à

Harlem que s’élaborent tous les rêves de réussite de ces adolescents

afro-américains, et Ella participe à de nombreux concours, le plus souvent et

d’abord comme danseuse, en espérant y trouver la subsistance de son quotidien

tout en rêvant à une issue à ses problèmes vitaux.

Ella Fitzgerald with Chick Webb Orchestra 1937 Courtesy CTSIMAGES Ella Fitzgerald with Chick Webb Orchestra 1937 Courtesy CTSIMAGES

Harlem,

passeport pour le monde

Le 21 novembre 1934, à 17

ans, elle vient justement pour danser au concours amateur de l’Apollo Theater 1,

mais voyant le succès des Edwards Sisters,

elle décide plutôt de «chanter comme» Connee Boswell («Judy» et «The Object of

My Affection»): elle chante en fait comme Ella, déjà, suffisamment brillante

pour gagner le 1er prix de 25 dollars; mais elle est si déguenillée

et démunie avec ses trois chansons que l’Apollo ne la laisse pas faire sa

semaine de représentations. Le 21 novembre 1934, à 17

ans, elle vient justement pour danser au concours amateur de l’Apollo Theater 1,

mais voyant le succès des Edwards Sisters,

elle décide plutôt de «chanter comme» Connee Boswell («Judy» et «The Object of

My Affection»): elle chante en fait comme Ella, déjà, suffisamment brillante

pour gagner le 1er prix de 25 dollars; mais elle est si déguenillée

et démunie avec ses trois chansons que l’Apollo ne la laisse pas faire sa

semaine de représentations.

En janvier 1935, elle gagne

un autre concours, véritables viviers de recrutements professionnels

artistiques, à l’Harlem Opera House (125e Ouest-7e

Avenue) dont le prix est de 50 dollars et partage la scène une

semaine avec le Tiny Bradshaw (1905-1958) Band. Ella rate parfois des

opportunités car elle est mineure et ne peut signer aucun contrat.

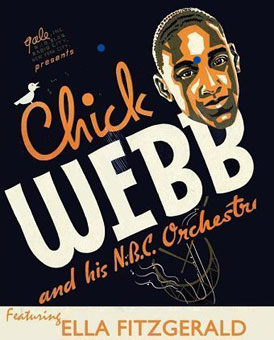

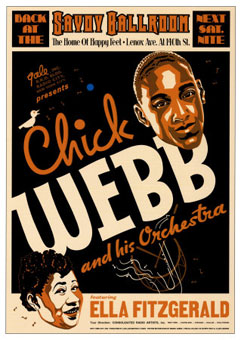

C’est à ce

moment qu’elle rencontre le batteur Chick Webb (1905-1939) qui dirige l’un des plus

fameux orchestres d’Harlem, le plus apprécié pour son drive incomparable qui

fait le bonheur des danseurs. Chick Webb doit lui-même la création de son orchestre, à la fin des années vingt, à l’aide de Duke Ellington.

Malgré l’apparence improbable de la jeune

fille des rues, Chick Webb discerne sur l’instant son potentiel et lui donne sa chance lors d’un concert

à l’Université de Yale; il lui fait travailler sans relâche l’écoute des autres

musiciens, le beat, la musique, la patience, la construction d’une solide

culture musicale, pour l’intégrer à sa formation au Savoy Ballroom d’Harlem ou

lors de ses tournées. Le Savoy Ballroom était dirigé par Charles Buchanan et Moe Gale, qui malgré ses réserves initiales sur Ella, devint son agent et le resta jusqu’en 1955.

Avec Chick Webb, c’est du concentré de formation, sur le tas et sur scène, dans les studios d’enregistrement très rapidement, comme si le temps était compté, pour une Ella qui apprend très vite, et dont la

personnalité s’impose avec naturel et réserve, par le sourire, le fait

artistique et une adhésion immédiate du public. La femme de Chick Webb, Martha Loretta Ferguson, «Sallye», aide

l’adolescente à sortir de sa chrysalide. Ella est un subtil mélange de

fraîcheur et de doute, de réserve et d’énergie, de prise de risques et de

prudence, de spontanéité et de profondeur, une évidence artistique sans

manifestation de pouvoir, sans caprices de diva. Avec Chick Webb, c’est du concentré de formation, sur le tas et sur scène, dans les studios d’enregistrement très rapidement, comme si le temps était compté, pour une Ella qui apprend très vite, et dont la

personnalité s’impose avec naturel et réserve, par le sourire, le fait

artistique et une adhésion immédiate du public. La femme de Chick Webb, Martha Loretta Ferguson, «Sallye», aide

l’adolescente à sortir de sa chrysalide. Ella est un subtil mélange de

fraîcheur et de doute, de réserve et d’énergie, de prise de risques et de

prudence, de spontanéité et de profondeur, une évidence artistique sans

manifestation de pouvoir, sans caprices de diva.

Quant à savoir si le couple

l’a juridiquement adoptée ou a seulement obtenu de l’administration d’exercer

une autorité parentale temporaire pour lui faciliter le début de sa vie

professionnelle avant sa majorité, la question reste ouverte. Pour autant, sa

vie durant, Ella soutiendra des associations pour les enfants et adoptera avec Ray Brown le fils de sa sœur Frances.

Pour Ella, la famille, l’entraide communautaire, la fidélité et la solidarité

comptent: elle s’y implique, et cette donnée de son caractère n’est pas sans

conséquence sur la spécificité de son talent et le déroulement de sa carrière.

Elle a toujours su mettre son talent au service du collectif, tirant vers le

haut, car c’est une meneuse, par la force extraordinaire de sa personnalité

artistique, les projets les plus improbables, le mot n’est pas inadapté pour la réalisation du Song Book, une véritable prouesse artistique et phonographique.

«A-Tisket, A-Tasket» (Van Alexander né Alexander Van Vliet Feldman, 1915-2015) comptine enfantine populaire dont Ella réécrit les paroles

est son énorme premier succès, enregistré par Decca à New York le 2 mai 1938,

qui fait d’elle un auteur inscrit à l’ASCAP. La crise économique et les

bruits de bottes favorisent en effet les chansons légères dans les charts des

radios; les standards de la musique populaire américaine sont le pont entre

l’histoire de l’immigration venue d’Europe et la construction du rêve américain

porté en particulier par les Afro-Américains, parfois avec la complicité

indispensable –qui ne doit rien au hasard et tout à la condition humaine– de la

communauté d’origine juive européenne dont la mémoire trempe encore dans les pogroms

et l’actualité de l’époque. «A-Tisket, A-Tasket» (Van Alexander né Alexander Van Vliet Feldman, 1915-2015) comptine enfantine populaire dont Ella réécrit les paroles

est son énorme premier succès, enregistré par Decca à New York le 2 mai 1938,

qui fait d’elle un auteur inscrit à l’ASCAP. La crise économique et les

bruits de bottes favorisent en effet les chansons légères dans les charts des

radios; les standards de la musique populaire américaine sont le pont entre

l’histoire de l’immigration venue d’Europe et la construction du rêve américain

porté en particulier par les Afro-Américains, parfois avec la complicité

indispensable –qui ne doit rien au hasard et tout à la condition humaine– de la

communauté d’origine juive européenne dont la mémoire trempe encore dans les pogroms

et l’actualité de l’époque.

Mais on ne peut réduire ses

débuts sur scène à cette seule chanson. Ella fait son apprentissage de la scène

jazz avec d’autres formations dès 1936 comme celles de Teddy Wilson (1912-1986,

pianiste également aux côtés de Billie Holiday), ou du célèbre clarinettiste et chef d’orchestre Benny Goodman

(1909-1986) qui propose à cette époque le premier concert mixte

au Carnegie Hall, et qui soutient par ailleurs la cause républicaine dans la

Guerre d’Espagne. Les artistes les plus réputés, comme Mary Lou Williams, Duke Ellington, Benny Carter, Billie Holiday et beaucoup d’autres, remarquent immédiatement son talent, et Ella intègre à sa manière, très réservée et très admirative des autres, cet environnement d’excellence où se déroulera sa carrière. Mais on ne peut réduire ses

débuts sur scène à cette seule chanson. Ella fait son apprentissage de la scène

jazz avec d’autres formations dès 1936 comme celles de Teddy Wilson (1912-1986,

pianiste également aux côtés de Billie Holiday), ou du célèbre clarinettiste et chef d’orchestre Benny Goodman

(1909-1986) qui propose à cette époque le premier concert mixte

au Carnegie Hall, et qui soutient par ailleurs la cause républicaine dans la

Guerre d’Espagne. Les artistes les plus réputés, comme Mary Lou Williams, Duke Ellington, Benny Carter, Billie Holiday et beaucoup d’autres, remarquent immédiatement son talent, et Ella intègre à sa manière, très réservée et très admirative des autres, cet environnement d’excellence où se déroulera sa carrière.

Ella dirige très vite ses propres petites ou moyennes formations, selon les lieux et les occasions, comme «Ella Fitzgerald and Her Savoy Eight» (1936-1939), émanations réduites de

l’orchestre de Chick Webb, dans lesquelles Ella forge son caractère de meneuse d’orchestre, une responsabilité moins facile pour une femme comme on peut s’en douter. Elle se familiarise avec les studios d’enregistrement. C’est avec l’orchestre de Chick Webb qu’Ella effectue son premier voyage sur la Côte Ouest en 1938, un Ouest encore ségrégationniste, où Ella subit la première épreuve aussi marquée du racisme, préparation aux tournées dans le Sud.

Le décès de Chick Webb, à 29 ans, d’une tuberculose de la

moelle épinière, le 16 juin 1939, a un retentissement important dans l’ensemble de la communauté musicale et à New York. Ella chante à cette occasion et fait pleurer une énorme assistance déjà émue. La disparition du batteur propulse Ella à la

tête du Big Band. Elle le doit sans doute à sa popularité, son énergie; mais, à

22 ans, cela témoigne que sous la discrète Ella se cache une personnalité qui

s’impose avec le soutien du public, déjà perceptible du vivant de Chick Webb. Le batteur n’hésite pas

à installer Ella à ses côtés, en tête d’affiche, et le disque mémorial de

Chick Webb, publié à sa mort, fait état de la présence d’Ella sur

l’enveloppe-papier.

Ella préserve le big band, sous le nom de «Ella Fitzgerald and

Her Famous Orchestra», jusqu’en 1941

(cf. discographie). Elle obtient son premier contrat à Hollywood, en juin 1941,

où le big band effectue son dernier enregistrement, même si son existence se prolonge jusqu’à la fin de l’année.

Ray Brown, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Downbeat Club, NYC, 1947 Ray Brown, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Downbeat Club, NYC, 1947

© William P. Gottlieb/Ira & Leonore Gershwin Fund Collection/Library of Congress

Mario, Dizzy,

John, Norman, Duke et les autres…

Les

lendemains qui chantent

Le 30 avril 1939, s’ouvre

la Foire internationale de New York, qui se termine le 31 octobre 1940, et la

télévision y fait son apparition. Le 1er septembre 1939, la guerre

est déclarée sur le Vieux Continent. En 1940, le Cotton Club, club ségrégué,

ferme ses portes downtown. Il avait été transporté de Harlem à Broadway en 1936, à la suite des émeutes et devant la pauvreté devenue trop pesante pour le public chic, non sans

avoir été la cause préalablement de nombreuses faillites de petits clubs afro-américains d’Harlem ne pouvant soutenir la concurrence. Le centre de gravité de la vie nocturne est descendu progressivement de 1935 à 1940 vers Broadway et la 52e Rue où Billie Holiday se produit parfois (Onyx Club), et Ella va l’écouter avec une profonde admiration et une vraie timidité bien qu’Ella soit depuis 1937 la chanteuse préférée des referendums de lecteurs dans la revue Down Beat. Il n’y a que Gunther Schuller pour douter du talent d’Ella Fitzgerald en ce temps. Grâce à la notoriété d’Ella, l’orchestre de Chick Webb franchit la ligne et se produit également downtown au Paramount Theater sur Broadway, et Ella y connaît un succès délirant.

Dans l’orchestre de Chick

Webb, Ella a rencontré le trompettiste cubain Mario Bauzá (1911-1993, cf. Jazz Hot n°496), et tous deux

rencontrent en octobre 1941 Dizzy Gillespie (1917-1993), dont on fête également

en cette année 2017 le centenaire (cf. Jazz

Hot, de nombreux articles et interviews rappellent son parcours). Ella et

Dizzy ont en commun la passion et la pratique de la danse depuis leur plus

jeune âge. Le bebop de Dizzy inspire le scat d’Ella, comme Mario Bauzá a

inspiré la fibre cubaine de Dizzy, même si le principe du scat en lui-même est une pratique

ancienne dans l’expression afro-américaine que Louis Armstrong comme Cab Calloway ont introduit et codifié

très tôt dans le jazz.

Après un mariage improbable

en 1941 (d’une nuit, «à l’américaine»), annulé en 1942 ou 1943, Ella part à

Hollywood pour participer au tournage du film Ride ’Em Cowboy, (réal. Arthur Lubin, avec Budd Abbott et Lou

Costello). Elle y rencontre pour la première fois Norman Granz (1918-2001) qui organise depuis 1940 des concerts de jazz. Il loue le jour de fermeture le Trouville Club (Billy’s Berg), à Los Angeles, pour faire ses premiers pas

dans l’organisation de concerts non ségrégués, faisant de ce combat social un moteur essentiel de toute son œuvre d’agent artistique. Norman Granz est incorporé en

1941 et sera libéré en 1943 pour raison médicale.

La rencontre entre Ella et Norman Granz

est sans doute l’événement majeur de leur vie d’artiste et de producteur, même si elle prend tournure

plus tard, en 1947-48. Ella et Norman vont rester liés indissolublement jusqu’à la

disparition de la chanteuse, quatre années avant celle du producteur, son agent et

le défenseur inlassable de la dignité humaine. Car l’engagement

«politique» et humaniste de Norman Granz explique en grande partie la force de son engagement, le concept du

JATP, les combats de Norman Granz, la nature même de la carrière d’Ella

Fitzgerald, son intelligence entre reconnaissance, dépassement de la ségrégation et création

artistique. Norman Granz a contribué, sans aucune sorte de doute, autant à la

reconnaissance du jazz sur toutes les grandes scènes du monde qu’à celle du droit à l’égalité des Afro-Américains, par le biais des

artistes et des concerts mixtes dans le monde et aux Etats-Unis. Les artistes eux-mêmes ont

contribué par leur talent et par leur complicité, avec Norman Granz mais pas seulement, à cette œuvre humaniste de Norman Granz et plus largement du

jazz, en tant que modèle de civilisation: the jazz spirit. Martin Luther King n’en a jamais

douté et a englobé cette force artistique dans son combat.

Le 7 décembre 1941, le

Japon attaque Pearl Harbour et les Etats-Unis entrent en guerre. La fin du big band d’Ella et la mise entre parenthèses des grands orchestres trouvent dans cette réalité historique une explication suffisante.

En 1943, Ella revient à New

York, revoit Duke Ellington dont elle est familière depuis la fin des années

trente, et chante à Times Square au Zanzibar: Harlem a subi les dommages

économiques de la crise, de la fin de la prohibition, des émeutes et maintenant

de l’entrée en guerre. Peu de clubs et dancings ont survécu. Dizzy Gillespie travaille

quelques temps dans l’orchestre d’Ella. De 1942 à 1944 , la grande

grève des enregistrements de l’American Federation of Musicians, sous la

houlette de James Caesar Petrillo2, perturbe fortement la production de disques. La revendication est d’obtenir des droits d’auteur sur les enregistrements pour les

musiciens face aux maisons de disque qui ont connu un développement

économique spectaculaire. La grève sera reconduite en 1948. Pendant la guerre, peut-être en raison de la grève des

musiciens, Ella inaugure les rencontres enregistrées avec des quartets vocaux (Four Keys,

Ink Spots, Delta Rhythm Boys).

Lors de tournées dans le Sud, Ella, comme l’ensemble des musiciens afro-américains, continuent de subir les traditionnelles vexations liées au racisme, voire la violence la plus directe. Ella participe également dans cette période assez souvent aux spectacles pour l’armée américaine. A New Orleans, Ella croise John Hammond qui organisait, dans le cadre de son devoir militaire, le recrutement pour les spectacles aux armées. Elle se plaint à lui aussi bien du racisme que des conditions d’accueil, toujours ségréguées et sordides, même à New Orleans. John Hammond, libéré à la fin de la guerre, tentera de sortir Ella des griffes de Moe Gale et Decca, en proposant un bien meilleur contrat, mais Decca s’y oppose.

Avec la fin de la guerre,

beaucoup de musiciens reviennent sur le marché et sur la scène, et la musique

connaît un nouvel essor avec les nouveaux modèles de juke-box plus performants

et les émissions musicales de radios qui fleurissent comme les labels

indépendants spécialisés dans le jazz, dans la foulée de la fulgurante intuition de Charles Delaunay

(Swing, 1937, Paris), des Milt Gabler (Commodore, 1938, New York), Alfred Lion,

Max Margulis et Francis Wolff (Blue Note, 1939, New York) d’avant-guerre.

Suivent Savoy (Herman Lubinsky, 1942, Newark, NJ), puis après-guerre Mercury

(Irving Green, Berle Adams, Ray Greenberg, Arthur Talmadge, 1945, Chicago), Dial (Ross

Russell, 1946, Hollywood, CA), Atlantic (Ahmet Ertegün et Herb Abramson, 1947,

New York), Clef, Norgran, Verve (Norman Granz, 1947, 1954, 1956, Los Angeles),

NewJazz-Prestige (Bob Weinstock, 1949, New York), Contemporary (Lester Koenig,

1951, Los Angeles), Pacific Jazz (Richard Bock et Roy Harte, 1952, Los

Angeles), Riverside (Orrin Keepnews et Bill Grauer, 1953, New York), Impulse!

(Creed Taylor, 1960, New York)… Une telle explosion d’énergie et d’indépendance,

à côté des habituelles grandes compagnies qui développent des départements

jazz, explique aussi le tour euphorique que vont prendre dans l’après-guerre la

production discographique de jazz (y compris sur le plan de la fabrication:

cover art, textes de pochettes…), la créativité des artistes, le développement

des scènes du jazz, les clubs aussi bien que les concerts et les festivals dans

un second temps, et sur toute la planète, expliquant ainsi un âge d’or du jazz,

par la conjonction de beaucoup d’éléments et d’évènements de toute nature que nous avons rapidement évoqués ici.

C’est à l’occasion de

joyeuses tournées avec l’orchestre de Dizzy Gillespie en 1946, qu’Ella

rencontre le contrebassiste Ray Brown (1926-2002). Le 29 septembre 1947, ils

font ensemble un concert mémorable au Carnegie Hall. Ella et Ray seront mariés

de 1947 à 1952. Ils achètent une maison à St. Albans dans le Queens. Ils

adoptent le fils de Frances, baptisé Ray Brown Jr., né le 13 octobre 1949 à New

York City: il est confié aux bons soins de Tante Virginia car les concerts et tournées

du JATP de Norman Granz, qu’Ella a intégré il y a peu, commencent à prendre de

l’ampleur; sa cousine Georgiana Henry est son assistante sur ses tournées, son

factotum, cuisine comprise. A l’automne 1948, Ella et Ray partent au

Royaume-Uni sur le Queen Mary; Ella conquiert Glasgow puis Londres et découvre de nouveaux publics.

Aux Etats-Unis, les shows

TV (NBC et CBS), malgré la ségrégation, invitent de plus en plus souvent des

artistes afro-américains dont Ella Fitzgerald. Parmi les plus emblématiques: The Ed Sullivan Show (1948-1971), The Frank Sinatra Show (1950-1967), The Dinah Shore Show (1951-1981), The Bing Crosby Show (1954-1977), The Nat King Cole Show (1954-1957), The Perry Como Show (1954-1974), The Tonight Show (depuis 1954), The Andy Williams Show (1962-1971), The Dean Martin Show (1965-1974)… cf. Ella on TV.

En 1953, Ella part de St.

Albans pour aller habiter avec Ray Brown Jr. un quartier classe moyenne à Los

Angeles où était installé le JATP. C’est aussi l’année d’un premier voyage au

Japon avec le JATP de Norman Granz.

En juillet 1954, il ne fait

toujours pas bon être une «colored star» pour monter à bord de la Pan Am

Airways qui fait rater à Ella une partie des concerts à Sydney en Australie organisés par

le producteur Lee Gordon. Norman Granz ne lâche pas Pan Am, et il gagnera

contre la compagnie le procès pour discrimination raciale fait au nom de plusieurs musiciens. Toujours en 1954,

naît le Newport Jazz Festival dans le très chic Rhode Island: un choc des

cultures, mais aussi la rencontre enfin des deux Amériques, sous l’égide de George Wein et Norman Granz, qui reprend l’idée des festivals mise en

œuvre par Charles Delaunay à Paris (1949-1954), par Hugues Panassié à Nice (1948).

En 1955, une arrestation

arbitraire collective de tous les présents pour «jeux illicites» dans la loge

d’Ella se termine par une libération rapide; Norman Granz continue à rendre

juridiquement coup pour coup.

En mars 1955, Ella, aidée

par la pression de Marilyn Monroe sur le patron du club, réussit à chanter au

Mocambo, nightclub ségrégué d’Hollywood.

L’âge

d’or d’Ella Fitzgerald

The

Norman Granz Era

En 1954 et 1955, Ella

réussit à quitter successivement son agent «historique» Moe Gale (depuis 1934),

la compagnie Decca et Milt Gabler, son manager depuis 1941, pour n’avoir plus

qu’un manager, Norman Granz qui vient de créer Norgran, puis Verve Records.

Norman Granz, inspiré par la création de labels indépendants, par la

remarquable réussite chez Decca des enregistrements en duo avec Ellis Larkins,

où Ella et Ellis illuminent la musique de George Gershwin, par ses propres

enregistrements d’Art Tatum explorant le Song Book américain, imagine déjà les

grandes lignes de sa collaboration avec Ella… et de son projet humaniste.

Norman Granz a en tête de documenter cette période prolifique qu’il vit en

producteur de disques et de concerts; plus, d’apporter son savoir-faire et

sa conviction pour permettre de dynamiser la création dans le jazz, le sortir

du carcan de la ségrégation pour l’imposer aux Etats-Unis en le faisant reconnaître par le monde.

La musique populaire

américaine s’est constituée en un demi-siècle un patrimoine conséquent avec notamment les Otto Harbach

(1873-1963), Jerome Kern (1885-1945), Irving Berlin (1888-1989), Cole Porter

(1891-1964), Lorenz Hart (1895-1943), Oscar Hammerstein II (1895-1960), George

et Ira Gershwin (1898-1937 et 1896-1983), Hoagy Carmichael (1899-1981), Kurt

Weill (1900-1950), Richard Rodgers (1902-1979), Dorothy Fields (1905-1974),

Harold Arlen (1905-1986), Johnny Mercer (1909-1976), Sammy Cahn (1913-1993), tous contemporains de

cette première moitié du XXe siècle. Ils sont le socle du grand Song Book américain que vont dynamiser, réinventer le couple Norman Granz-Ella Fitzgerald de 1956 à 1989,

avec plus ou moins de réussite quant à l’environnement, mais toujours avec le total

engagement d’Ella Fitzgerald et des trésors d’imagination de Norman Granz pour

tout rendre possible. Norman Granz reconduit partiellement l’expérience avec

d’autres artistes dont il est l’agent (Oscar Peterson). Il est l’un

de ceux qui a le mieux perçu le caractère exceptionnel de cet âge d’or

du jazz et du patrimoine populaire américain qu’il continuera à mettre en

valeur de toutes ses forces jusqu’à son label Pablo des années 1970-1980.

1955 est encore l’année du

premier enregistrement avec André Previn (Andres Ludwig Priwin, né à Berlin en

1929), pianiste, compositeur et chef d’orchestre classique, à l’américaine, c’est-à-dire

qu’il n’hésite pas à faire intervenir des musiciens de jazz aux côtés de

musiciens classiques sur des plateaux de concerts, de studios ou de télévision. Il a une activité importante de compositeur de musique de films.

Il a pour Ella une sincère admiration musicale, et cette fidélité réciproque va

durer jusqu’au décès d’Ella. Ella et André Previn vont enregistrer en 1983 une

belle relecture de George Gershwin en trio (cf.

discographie).

1956 est une année

exceptionnelle pour Ella: Norman Granz organise un immense concert «At the

Hollywood Bowl» avec 110 musiciens devant 22000 spectateurs (cf. discographie, Jazz at the Hollywood Bowl). Ella et

Norman étendent leurs projets à des rencontres au cœur de la tradition du jazz pour Ella Sings the Duke Ellington Song

Book (1956-57) enregistré avec l’Orchestra de Duke; pour une première

rencontre enregistrée avec Count Basie and His Orchestra; avec Louis Armstrong

(Ella and Louis, 1956), prolongeant

une rencontre déjà entamée depuis 1946, mais ici sur des thématiques car le nouveau format des 33t LP (Long Play) qui s’impose dans les années 1950 permet

de véritables œuvres discographiques, comme Porgy

and Bess de George Gershwin par Louis et Ella (1957), et favorise cette construction pour les disques de jazz en général et pour le projet des Song Books. Concerts enregistrés

ou enregistrements de studio, avec Louis, Duke, Basie et grands orchestres à

cordes (Buddy Bregman) établissent Ella Fitzgerald comme une diva dont le rayonnement est désormais universel sans qu’elle ait renoncé à une once d’authenticité. C’est encore en

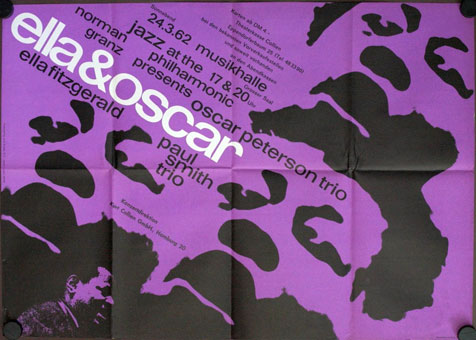

cette année qu’Ella et Oscar Peterson réalisent leur premier enregistrement ensemble.

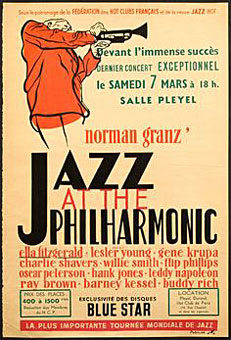

Norman Granz a le mérite

d’offrir aux artistes de Jazz at the Philharmonic (JATP), Ella la première, les

meilleures conditions du développement de leur expression (conditions de voyages, d’hébergement, grandes scènes, comme d’enregistrement, de répétition), presque sans limite si on veut

bien considérer la situation générale de l’Afro-Amérique dans ces années d’après-guerre, pour en faire des vedettes internationales incontournables y compris dans leur

propre pays. Dans cette brèche, se sont rués nombre de labels, d’organisateurs

de spectacles indépendants qui desserrent l’étau de la ségrégation. En offrant aux artistes

de la nouvelle génération, afro-américains et pas seulement, une exposition de qualité auprès d’un public

international, les artistes comme Ella, les producteurs indépendants comme

Norman, installent les conditions du renouvellement du jazz grâce également à l’indépendance de son économie. Dans cet âge d’or,

malgré le climat tendu de la société américaine des années 1950 (lutte pour les

droits civils, maccarthysme, guerres froides ou réelles, racisme), il n’est

question pour le jazz que de création, toujours originale, dans un climat

collectif d’émulation d’une rare vigueur.

Car la lutte pour les

droits civiques s’intensifie grâce à la structuration du mouvement par Martin

Luther King (1929-1968) et ses compagnons de lutte, avec la déségrégation des

bus suite aux boycotts des lignes (Rosa Parks, Montgomery, Alabama, 1955), avec

l’envoi de 1000 soldats fédéraux dépêchés pour faire respecter la déségrégation

scolaire décidée par la Cour Suprême en 1954, et sécuriser l’entrée de neuf

étudiants afro-américains à la Central High School de Little Rocks, Arkansas

qui compte 2000 étudiants. Il y a d’autres épisodes épiques (Washington, 1963) et tragiques (Memphis, 1968) de

cette (longue) Marche vers l’égalité, toujours pas terminée en 2017.

La lutte se mène aussi dans

les clubs «sélects» ségrégués des grandes villes où, entre autres, Ella, Count

Basie, Louis Armstrong, Ray Charles, Duke Ellington, Billie Holiday et bien

d’autres artistes afro-américains forcent l’entrée en raison de leur

talent et de leur notoriété, maintenant internationale grâce à Norman Granz. La communauté artistique et intellectuelle mondiale appuie cette

ouverture, autant sur les scènes musicales que pour le cinéma et l’ensemble des

arts et des lettres. Car les artistes de jazz sont reconnus sur toute la

planète, et fêtés notamment en Europe et à Paris qui reçoit aussi les

intellectuels et artistes afro-américains au Congrès de la Sorbonne en septembre

1956; les digues racistes commencent à se fissurer aux Etats-Unis, et la Maison Blanche honore dès cette période ses artistes de jazz, promus au rang «d’ambassadeurs».

A partir de 1957, Norman

Granz maintient les concerts-tournées du JATP, commencées en 1944,

exclusivement en dehors des Etats-Unis en raison des actes racistes parfois

dangereux pour les artistes car la mixité du JATP est devenue une obsession pour les

activistes racistes et les tournées sont parfois mouvementées. Cette même année, Norman

Granz regroupe ses labels chez Verve; Duke Ellington, Billy Strayhorn et

l’Orchestra enregistrent «A Portrait of Ella Fitzgerald», hommage sans

équivoque, sous la forme d’une suite en quatre mouvements dédiée à celle dont le Duke

dit sobrement: «Ella Fitzgerald est hors

catégorie.»

Les concerts, les tournées

planétaires, les documentaires, les shows TV et publicitaires s’enchaînent à un

rythme effréné, parfois enregistrés, toujours avec cette qualité artistique

extrême d’une Ella en état de grâce, investie corps et âme dans son œuvre (Live at Mister Kelly’s, 1958). Cette

année-là, Ella est hospitalisée pour la première fois. La discographie témoigne

de nombreux enregistrements en live

de tournées européennes et aux Etats-Unis, publiés chez Verve pour la plupart

car Norman Granz veille, ou publiés seulement de nos jours pour certaines

dates (Amsterdam, Berlin, Paris…) par ceux qui ont déjoué sa surveillance.

Norman Granz est aussi

fatigué de se battre dans une Amérique malsaine, paranoïaque, malade du

racisme, de la guerre froide et de la chasse aux sorcières (Charlie Chaplin est rentré en Europe dès septembre 1952). Norman s’installe à Genève en 1959 et vend

Verve à la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en 1960, ou tout au moins une partie de l’activité de son catalogue car il continue à produire les enregistrements d’Ella.

Ella fait une tournée au printemps 1959 avec le pianiste Ray Bryant

(1931-2011).

Ella qui possède déjà une maison à Los Angeles, achète en 1960 une

petite maison à Copenhague au Danemark qu’elle revendra en 1963. Pendant cette

période, quelque peu incertaine, elle est peut-être mariée à un Scandinave, et

sera sans doute bailleur de fonds peu de temps avec Norman Granz et un partenaire suédois du

Jazzhus Montmartre de Copenhague, autre terre d’accueil des musiciens américains qui arrivent de Paris. Le mystère et les rumeurs continuent leur

chemin.

Le 28 août 1963, Martin

Luther King conduit la Marche pour les droits civiques à Washington («pour les

emplois et la liberté») où il prononce son célèbre discours «I Have a Dream»

devant le Lincoln Memorial. En 1965, Malcolm X est assassiné.

Norman Granz organise, Ella

voyage et travaille beaucoup, produisant de nombreux chefs-d’œuvre (Ella in Berlin: Mack the Knife, 1960, Ella in Hollywood, 1961, Rhythm is My Business, 1963), alternant

avec la poursuite des Song Books ou

d’autres albums en compagnie de grands orchestres à cordes, de moindre qualité

artistique, avec Nelson Riddle, mais l’installant durablement dans les médias

comme «First Lady» of jazz ou of song selon le moment ou le lieu.

En 1963, la rencontre de

Count Basie et de son big band est le temps fort. Ella et Count ont tout pour

s’entendre, et notamment un attachement au blues, à la danse et au swing. Ils se connaissent depuis les débuts d’Ella, et s’ils ont déjà enregistré ensemble à l’occasion d’un live, c’est la première session organisée. De

cette rencontre, va naître une complicité qui ne s’éteint qu’avec la

disparition du Count en 1984, après la production des enregistrements (Ella & Basie, 1963, Jazz at Santa Monica, 1972, A Classy Pair, 1979, A Perfect Match, 1979). Dans un autre registre que Duke Ellington,

l’intelligente Ella entraîne le Count Basie Orchestra dans un monde déjà familier avec son drive de chanteuse de blues.

Ella découvre Juan-les-Pins

en 1964, et y revient en 1966 avec l’Orchestra de Duke Ellington, en passant par la Suède, pour des

enregistrements historiques où tout est en harmonie: la musicalité de la diva

se combinant avec la richesse des arrangements de l’Orchestra du Duke. Ella et Duke, c’est encore une longue complicité, dès les débuts de la chanteuse, et c’est une admiration réciproque de deux artistes investis dans une grande œuvre qui n’est pas sans similarité par leur conception au long cours et leur cohérence.

Dans ses nombreuses

tournées, Ella est souvent accompagnée de petites formations, un trio voire un

quartet avec guitare, parfois de all stars avec Roy Eldridge, Eddie Lockjaw

Davis, Jo Jones, Harry Sweets Edison, Hank Jones, Oscar Peterson, Benny Carter, Mickey Roker,

Louie Bellson, Clark Terry. Lou Levy, Paul Smith, Tommy Flanagan, Keter Betts,

Gus Johnson, Freddie Waits, Bobby Durham, sont parmi les accompagnateurs

réguliers d’Ella. Il faut se reporter à la discographie pour constater la

richesse de ses formations, et comprendre l’excellence d’un jazz sans aucune complaisance.

Joe Pass, le virtuose et

sensible guitariste, est l’une des histoires particulières d’Ella, une de ses

rencontres les plus régulières de ses albums chez Pablo de la dernière partie

de sa carrière, autant dans des all stars qu’en duo (Take Love Easy, 1973, Fitzgerald

& Pass… Again, 1976, Speak Love,

1983, Easy Living, 1986). Ella a très tôt apprécié la guitare et Barney Kessel évoque avec gourmandise les petits moments informels où, au cours des tournées du JATP, Ella chantait avec son simple accompagnement acoustique ou parfois le contre-chant de Lester Young et de Roy Eldridge. Même dans les Songs Books figurent parfois un morceau où la voix d’Ella se contente des harmonies d’un guitariste ou d’un pianiste. L’épure de

l’accompagnement de la seule guitare souligne la richesse harmonique et le pouvoir rythmique de la voix d’Ella, la puissance de son imagination et de son expression. Joe Pass, le virtuose et

sensible guitariste, est l’une des histoires particulières d’Ella, une de ses

rencontres les plus régulières de ses albums chez Pablo de la dernière partie

de sa carrière, autant dans des all stars qu’en duo (Take Love Easy, 1973, Fitzgerald

& Pass… Again, 1976, Speak Love,

1983, Easy Living, 1986). Ella a très tôt apprécié la guitare et Barney Kessel évoque avec gourmandise les petits moments informels où, au cours des tournées du JATP, Ella chantait avec son simple accompagnement acoustique ou parfois le contre-chant de Lester Young et de Roy Eldridge. Même dans les Songs Books figurent parfois un morceau où la voix d’Ella se contente des harmonies d’un guitariste ou d’un pianiste. L’épure de

l’accompagnement de la seule guitare souligne la richesse harmonique et le pouvoir rythmique de la voix d’Ella, la puissance de son imagination et de son expression.

Oscar Peterson ne la quitte

jamais vraiment depuis le début des années cinquante, et les enregistrements de légende avec Louis

Armstrong, puis en 1957 à l’Opera House de Chicago et à Los Angeles. On le

retrouve encore avec Ella pour les enregistrements chez Pablo des

années 1970, dont Ella and Oscar de 1975, avec Ray Brown également, car Ray

Brown continue d’être un fidèle des rendez-vous de la chanteuse jusqu’à son

dernier enregistrement, All That Jazz, chez Pablo en 1989.

|