90 ANS DE JAZZ HOT, UNE HISTOIRE TRANSATLANTIQUE

Herbert JACOBY

21 septembre 1899, Paris – 19 novembre 1972, New York, NY

Jazz et Politique

Herbert Jacoby et Max Gordon en audition au Blue Angel, dans les années 1950

© Photo X, www.barbra-archives.info, avec nos remerciements

A

l’automne 1937, New York devient progressivement un nouveau phare de la culture pour le monde, mais Paris demeure encore pour deux années la Capitale mondiale de la culture où les artistes, même ceux du Nouveau Monde, viennent chercher la reconnaissance planétaire. Dans cet entre-deux-guerres, les liens culturels entre Paris et New York sont intenses, d'abord un flux aller-retour de 1919 à 1935-36, puis un siphonnage s'opère progressivement au profit de la ville des gratte-ciel avec l'avancement des fascismes européens. Billie Holiday chante «My

Man» («Mon homme», de

Maurice Yvain, Albert Willemetz et Jacques Mardochée-Charles), lancée en 1920 au Casino

de Paris pour la revue Paris qui Jazz de Mistinguett et Harry Pilcer. Il semble que Sidney Bechet de passage à Bruxelles fin 1919 joua le thème après l’avoir entendu de Mistinguett dans la revue du Casino de Paris Laisse les tomber alors en tournée dans la ville belge (cf. Jazz Hot n°244, 1968, p35). Porgy and Bess de George(1), Ira

Gershwin et DuBose Heyward, tourne depuis septembre 1935 où le spectacle a ouvert à Carnegie Hall

(producteur Rouben Mamoulian, un réalisateur inscrit après-guerre sur la liste noire du cinéma par le maccarthysme). Porgy and Bess se prolonge pendant 124

représentations à Broadway, et part en tournée américaine, avec un casting

afro-américain. L’équipe, maintes fois remaniée sans dommage, arrive en 1938 sur la

Côte Ouest, à Los Angeles et San Francisco. George Gershwin, le compositeur, vient de

mourir à 38 ans d’une tumeur cérébrale le 11 juillet 1937 à Los Angeles,

laissant la troupe et les mélomanes orphelins. Amoureux de la Ville-Lumière, George lui avait dédié une œuvre majeure: Un Américain à Paris (1928); sa réputation est bien établie des deux côtés de l’Atlantique, à l’instar de Cole

Porter, passé par la Légion étrangère, l’armée française, la guerre en France comme

Eugène Bullard, et qui s’installe à Paris

par intermittence jusqu’en 1927. En 1928, sa comédie musicale Paris est produite à Broadway.

C’est

dans cette ambiance culturelle encore «transatlantique» entre ancien et nouveau mondes, mais aussi de tous les dangers, où tout se joue à la vie à la

mort en termes géopolitiques et économiques avec les fascismes montants, qu’Herbert Jacoby, un personnage emblématique de la dimension culturelle universelle de la France de l'entre-deux-guerres, quitte Paris fin 1937, après l’Exposition Universelle

du Front Populaire de Léon Blum, pour New York, mettant, en toute conscience, l’océan entre Hitler et

lui, entre le fascisme et le monde dont il rêve et qu’il défend depuis toujours. Il est plus qu’inquiet des récents évènements politiques, qu’il s’agisse

des nazis, des fascistes, des franquistes, des guerres, des dégâts de 1929, de

la fin des avancées sociales des Fronts Populaires, des enlisements

diplomatiques honteux, pendant que les réfugiés juifs, déjà persécutés dans toute l'Europe de l'Allemagne à la Roumanie, attendent vainement un secours qu’ils

n’auront pas –conférence d'Evian(2)– d’une Société des Nations qui abandonne ses principes devant le nazisme triomphant. Herbert Jacoby, observateur

politique chevronné, n’attend pas la débâcle et met le cap sur New York où il va, à sa façon, continuer le combat contre l'intolérance, le racisme et, sur ce chemin, croiser la route de Max Gordon, une rencontre qui doit si peu au hasard et tant à la nécessité, dont il devient un solide compagnon, complice: l’alter ego, le partenaire de Max Gordon au Blue Angel de 1943 à 1962 situé sur la 55e Rue, entre Lexington et Park Avenues. Ils font ensemble également un court et rapide sauvetage-relais, pour éviter sa perte en 1948, du Café Society uptown (58e Rue, entre Lexington et Park Avenues), rebaptisé Le Directoire.

Herbert Jacoby, dessin

© Sandra Miley

Herbert

(Stephen) Jacoby, dit aussi «Herb Jacobi», «Herb» pour Max, est né le 21 septembre 1899 à Paris, dans le XVIe arrondissement, l'année qui précède la fameuse

Exposition Universelle de 1900, au cœur de l'affaire Dreyfus. La

mère de Herbert est franco-suisse, son père britannique et sa sœur Maud est

mariée avec un responsable de l’industrie maritime française; Herbert est bilingue, doué

d’une culture polymorphe et d’un sens politique aiguisé qui vont lui servir aux Etats-Unis pour respecter sa

conscience sans sous-estimer les basses manœuvres de John Edgar Hoover qui a sévi au FBI de 1924 à 1972 qui ont conduit les Etats-Unis vers le maccarthysme des années 1940-1950.

Se sachant estampillé homosexuel, amateur d’arts dits «dégénérés», antiraciste,

antifasciste, athée «mais juif pour les autres», il a d'abord fui l’atmosphère parisienne de pas de

l’oie à moins de deux ans de la Seconde Guerre mondiale, mais n'est pas pour autant sauvé dans ce New York de veille de guerre où les meetings nazis se déroulent à Madison Square Garden. Herbert Jacoby est un intellectuel

libre-penseur, traducteur (anglais-français) notamment de l’économiste John

Maynard Keynes (Essais de persuasion,

Collection Blanche, Gallimard, parution 1er février 1933) mais aussi

de la romancière Victoria Lincoln (Hivers sur la colline,

Collection Blanche, Gallimard, parution: 1er juillet 1937).

Herbert Jacoby est l’enfant du XXe siècle, d’une lame de fond politique et artistique née avec la Révolution de 1789, les épisodes révolutionnaires du XIXe siècle, puis la IIIe République dans une France pétrie de complexités, entre académisme, institutions et ferment populaire révolutionnaire, entre internationalisme et vie quotidienne en pleine mutation, au milieu de l’étourdissement des Années Folles, après la saignée de 1914-18, qui avancent avec un bandeau sur les yeux vers le gouffre de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant à Paris et même à New York, de l’art à la politique, il n’y a pas même un cheveu tant les tensions sont vives et les positions arrêtées. C’est le temps de l'engagement en politique, pour les artistes, les intellectuels comme pour les peuples. Herbert Jacoby avait commencé dès 1919 comme journaliste au journal Le Populaire, situé

12, rue Feydau, dans le IIe arrondissement de Paris, le quartier

historique de la presse dans la Capitale. Puis, il avait été l’envoyé spécial à

Londres pour couvrir l'entrevue franco-britannique de Hythe-Folkestone (avril-mai 1920) sur l’évaluation des

réparations des dommages de guerre dans la foulée de la Conférence de Paris et du

Traité de Versailles (1919-1920). Le Populaire, fondé en 1916, était

internationaliste, socialiste et contre la guerre. Devenu Le

Populaire de Paris en avril 1918 –la guerre se finit en novembre 1918– c'est un quotidien

du soir, dirigé par Jean Longuet, le petit-fils de Karl Marx, et par Léon Blum dont

Herbert Jacoby devient le secrétaire particulier.

Au cœur donc de la grande bataille d'idées du XXe siècle, Herbert est aussi au cœur de la vie culturelle parisienne depuis le début des années 1920, laquelle se teinte de jazz et d'Amérique, jusqu'aux derniers feux de la Revue du Cotton Club de

Teddy Hill-Cab Calloway au Moulin Rouge dont les musiciens jamment l’après-midi

avec Django Reinhardt. Django fait d'ailleurs sa première session pour le tout jeune label de jazz de Charles Delaunay, Swing, en 1937. Entre 1922 et 1937, Herbert Jacoby est également responsable des relations publiques du Bœuf

sur le toit, le club parisien ouvert en 1922 et coutumier des déménagements dans ce très chic quartier parisien, celui des deux ambassades, américaine et britannique. L’enseigne porte le nom de l’œuvre créée en 1919 par Darius Milhaud, et de là naît l’expression «faire le bœuf». Au Bœuf sur le toit viennent des artistes de toutes les disciplines et des intellectuels du monde entier (dans le seul été 1934: Louis Armstrong, Kurt Weill, Stella Adler, Constantin Stanislavski…), qui, pour un bon nombre, se retrouveront ensuite à New York, peu avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, poussés par l'avancée rapide de la menace nazie.

Herbert Jacoby appartient à cette marge intellectuelle, artistique et politique, qui a pris conscience très tôt de cette course au néant qui est en train de se dessiner en Europe. Des chansons de Jacques Prévert(3), à l’Opéra de Quat’Sous de Kurt Weill et Bertolt Brecht(3), à Erik Satie, décédé en 1925, Marianne Oswald (aka Sarah Alice Bloch), Agnès Capri (aka Sophia Rose Fridmann) à Paris, la musique se tricote avec la trame du jazz apporté après 1918 par les libérateurs, entre autres afro-américains qui pensent se libérer par l'impôt du sang, et restent pourtant ségrégués et lynchés dans leur pays. L’âme tzigane de Django Reinhardt, la musique populaire des rescapés des pogroms d’Europe centrale et orientale et un esprit de liberté proprement français présent dans la chanson populaire qui devient «la chanson française», à texte, le musette, prennent le relais en Europe de ce message généreux et libérateur, intègrent avec enthousiasme ce jazz venu d'outre-Atlantique. Les arts (musique, cinéma, photo, peinture, écriture…) font partie de ce souffle populaire et pénètrent jusqu'aux revendications des usines du Front Populaire. Les artistes sont partout chez eux, sûrs du fond de leur expression, mettant en acte, dans le réel du quotidien, l’idée utopique d’arts populaires savants, une recherche qui s'étend jusqu'à la réévaluation des arts primitifs (aujourd'hui «premiers»), étape fondatrice des libérations et indépendances à venir.

C'est dans ce monde fertile, centré sur Paris, où les artistes afro-américains viennent chercher leur reconnaissance, de Louis Armstrong à Coleman Hawkins en passant par Duke Ellington et Benny Carter, où les «primitifs» se révèlent des artistes de génie, de Django Reinhardt à l’art africain, qu'évolue Herbert Jacoby, jusqu'au moment où ses origines comme ses choix de vie et son homosexualité lui indiquent, à l’automne 1937, qu'il est temps de se mettre à l'abri du nazisme, malgré ses nombreuses et intenses activités politico-culturelles, alors entremêlées dans son action depuis près de vingt ans. Le voyage du Nouveau Monde, comme pour beaucoup, est donc un véritable arrachement pour Herbert Jacoby qui, pour se reconstruire, va devoir s’appuyer sur ce qui lui paraît le plus libre outre-Atlantique: l'art, dont le jazz qu’il a découvert à Paris, et le monde de la nuit qui est sa seconde vie de journées toujours très remplies.

Herbert Jacoby arrive à New York fin 1937 et crée Le Ruban Bleu en référence à la récompense d’excellence remise aux compagnies maritimes transatlantiques qui permettent à beaucoup, comme lui, de s’échapper du chaudron européen: le club se situe 56e Rue-Est sur la très chic 5e Avenue. Le nouveau patron de club, qui a bénéficié d'une expérience en Europe, est attentif à tout, de l’emplacement géographique au nom et à la décoration; sa légendaire mine austère d’éminence grise, sa discrétion de fantôme, est la traduction de sa méfiance, prudence et de l’inquiétude qui l’habite, congénitale quand on est d’origine juive. Il sait qu’il est parti juste à temps d'Europe, mais il est déjà soucieux du climat politique local, cherchant à respecter sa conscience dans ce Nouveau Monde qui n'est pas aussi libre qu'il le prétend. Vigilant face à tous les racismes, Herb aidera toujours, dans la mesure de ses moyens, les Afro-Américains, les réfugiés du nazisme (Lotte Lenya…), les victimes du maccarthysme comme lors de la reprise-éclair de l’ancien Café Society uptown, devenu un bref moment Le Directoire, acheté 75 000 dollars et revendu 100 dollars en 1948 à son propriétaire légitime, sur un appel à l’aide de Barney Josephson(4) qui avait été inquiété par la Commission des Activités anti-américaines/HUAC. Le fascisme n'épargne pas les Etats-Unis malgré le combat qui vient de se terminer en 1945 par la défaite apparente, partielle et provisoire de ses artisans en Europe.

Dès le début du Ruban Bleu, Herbert met ses valeurs au cœur de son activité: la mixité

dans le public et sur scène sont la règle, en opposition frontale à la

réglementation de ségrégation en vigueur, à New York aussi, généralement respectée,

sauf dans les deux Café Society. En 1944, Herbert sait que le moindre écart

politique, trop visible pour le FBI, pourrait être fatal à son club, voire à

lui-même: il n’a plus envie de retraverser un océan, d’où ce comportement distant,

mystérieux, de résistant de la nuit, qui le fera souvent qualifier de «snob». Pour Max Gordon

rencontré en 1942, il est simplement «Herb Jacobi». Les deux ex-immigrants, qui

détestent la ségrégation, décident de monter un nouveau club, le Blue Angel,

trois mois après le retournement de la guerre à Stalingrad, en avril 1943: ils partagent

la mise de fonds, la décision de son emplacement, une gestion entrepreneuriale

prudente mais aussi les coups de cœur risqués, et le choix du nom, en hommage à Marlene Dietrich, la

star allemande, opposante affichée au nazisme ayant obtenu la nationalité

américaine en 1939.

Ils ont aussi le souci d’un concept professionnel,

élégant et bien rôdé, sélectionnent ensemble les artistes, la décoration. Le

concept culinaire à la française comme le service à l’italienne et la livrée

des employés sont l’œuvre d’Herb. Le club est un

ancien relais de transport décoré par Stewart Chaney qui crée des

décors de théâtre; Sonny, l’huissier, accueille les clients huppés dès leur

descente de voiture sur le trottoir recouvert d’un tapis rouge; le maître

d’hôtel, Arturo, les accompagne au vestiaire puis dans une des deux salles décorées d’angelots bleus où l’on peut dîner ou

prendre un verre. Le lieu est si douillet que le subversif et taquin Lenny Bruce

le comparera à un cercueil animé. Au rez-de-chaussée, il y a le club; au sous-sol,

la cuisine très bien équipée; au deuxième étage, les bureaux de Max et Herb, et

les loges des artistes, avec Mildred et George pour les aider à se préparer. Le

chef, Joseph, et les serveurs, Raymond et Bruno, offrent une carte savoureuse

et un service parfait. Des expériences individuelles précédentes

déjà très denses d’Herb et Max, de leurs deux carnets, fournis, d’adresses internationales et américaines, naît une fiabilité et une entente sans faille qui semblent parfois trop exclusives à l’entourage des deux célibataires endurcis.

Le Blue Angel a construit une programmation entre jazz et cabaret, entre variété internationale, folk et stand up(7): certains de ces artistes en herbe font des carrières d’acteurs et/ou de cinéastes comme Woody Allen, d’où peut-être le titre de son film, Café Society, en 2016, en hommage, on peut le supposer, à ce groupe de personnes; d’autres deviennent des activistes aux satires politiques et sociales dont le Prof. Irwin Corey ou Lenny Bruce. Côté musique et jazz, Pearl Bailey, Mildred Bailey, Bobby Short, Rose Murphy, Herman Chittison, Evelyn Keyes (l'épouse d’Artie Shaw), Stuart Ross (un pianiste de Chicago), Josephine Premice (plus tard au théâtre dans Bubbling Brown Sugar en 1976-77 et à la TV pour Miss Jane Pittman en 1974 tiré du livre d’Ernest J. Gaines), Harry Belafonte, Eartha Kitt, Maxine Sullivan, Mabel Mercer… Les Frères Jacques ou Edith Piaf seront quelques-uns des élus français du lieu –on comprend pourquoi–, des relations de Louis Moysés, l’ancien patron d’Herbert Jacoby au Bœuf sur le Toit, décédé en mai 1949. La page parisienne d’Herbert Jacoby se referme totalement avec la disparition de son autre patron, Léon Blum qui meurt en mars 1950, quatre ans après avoir négocié les accords Blum-Byrnes de 1946, contestés dans le milieu du cinéma car ouvrant davantage les salles françaises au cinéma américain contre une réduction de la dette de guerre.

En

1959, l’horizon s'obscurcit en raison des mutations géographiques, démographiques, sociales et

professionnelles combinées, du fait de l’extension des horaires de travail, de

l’habitat en banlieues chics éloignées, des shows TV, du baby-boom,

des temps d’embouteillages aux coûts des baby-sitters, du coût des hôtels à ceux des

parkings. L’avenir se voile surtout en raison de l'essor prodigieux de la société de consommation de masse mondialisée, mise en œuvre par les Etats-Unis au moyen du plan Marshall, et d'une stratégie de gendarme du monde, rempart au communisme. Herb propose à Max d’arrêter le Blue Angel avant qu’il ne

soit trop tard. Pour cette fois, Max ne partage pas le sentiment de son alter ego. Lorraine,

son épouse depuis le début des années 1950, qui s'y oppose, n'y est sans doute pas étrangère. Max rachète les parts d’Herb et comprendra trop

tard que son partenaire, comme en 1937, avait senti le vent avec

ce temps d’avance et cette lucidité propres à ceux qui ne (se) mentent pas. Max fermera seul le Blue Angel uptown en 1964 avec des dettes à éponger, se consacrant désormais aux seuls Village Vanguard et jazz.

Herb, toujours aussi inventif, sera partenaire, peu de temps, dans la

transformation du Nick’s en Red Garter, une franchise d’enseigne créée à San

Francisco en 1956 dans cet ancien club créé en 1922 (7e

Avenue-10e Rue), un lieu décontracté de Greenwich Village, dédié au banjo, qu’il

ouvre le 27 décembre 1962. Herb montera par la suite des discothèques, de luxe bien entendu. En 1971,

Herb prend sa retraite dans son appartement de la 59e Rue. Après que Max soit parti pour le compte du Département d’Etat américain en tournée en URSS au printemps 1972, avec le Thad Jones-Mel Lewis Orchestra devenu une référence, Herb

décède le 19 novembre de cette même année.

Dix-sept ans plus tard, le samedi 20 mai

1989, les funérailles de Max Gordon ont lieu à St. Peter’s Church, l’église œcuménique du jazz, située 54e Rue-Lexington Avenue, à un bloc seulement du Blue

Angel, leur club, une aventure humaine rare qui avait réuni deux caractères trempés dans la volonté et le courage dont l'amitié féconde, ancrée dans les racines les plus anciennes, avait su donner vie et réalité à une utopie populaire au service en particulier de l'expression populaire afro-américaine. Cette construction ressemble à s'y méprendre, dans sa réalisation, au processus d'élaboration du jazz de culture, à ce jour la seule et unique réalisation totalement aboutie de la démocratie en ce sens qu'elle réunit la tradition populaire et l'art dans une synthèse exigeante librement acceptée…

Dossier conçu et réalisé par

Ellen Bertet, Sandra Miley, Hélène Sportis,

Jérôme Partage et Yves Sportis

Photo X, www.barbra-archives.info,

https://www.nyjewishimprints.info/J/Josephson.htm

avec nos remerciements

|

2. Cf. DVD: Evian 1938: La conférence de la peur, un film de Michel Vuillermet, 52’, Prod. Arturo Mio, France 2009

3. Jacques Prévert est alors au Groupe Octobre avec Jean Renoir, de sensibilité communiste et il écrira après la Seconde Guerre pour Les Frères Jacques qui se produisent au Blue Angel d'Herbert Jacoby et Max Gordon. L’Opéra de Quat’Sous, composé par Kurt Weill et Bertolt Brecht, en mai 1928 à l’Hôtel de la Plage des Lecques, dans le Var, a été créé en août 1928 à Berlin. G.W. Pabst en fera deux films en 1931.

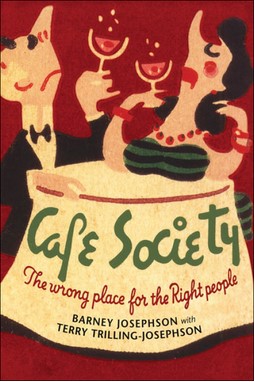

4. Barney

Josephson (1er février 1902, Trenton, NJ – 29 septembre 1988, New

York, NY): il ouvre le premier Café Society downtown, une enseigne en clin d’œil à ces petits mondes culturels

et d’échanges d’idées dans les capitales démocratiques pendant l’entre-deux-guerres,

un lieu non ségrégué (en opposition à la réglementation en vigueur) à Sheridan

Square à West Greenwich Village, le 18 décembre 1938, le producteur John

Hammond l’aidant pour la programmation; Billie Holiday fait l’ouverture, reste

neuf mois, y crée en 1939 «Strange Fruit» écrit par Abel Meeropol/Lewis Allan en

1937. Seize ans plus tard, Abel adoptera

les enfants Rosenberg après l’exécution de leurs parents en 1953. 4. Barney

Josephson (1er février 1902, Trenton, NJ – 29 septembre 1988, New

York, NY): il ouvre le premier Café Society downtown, une enseigne en clin d’œil à ces petits mondes culturels

et d’échanges d’idées dans les capitales démocratiques pendant l’entre-deux-guerres,

un lieu non ségrégué (en opposition à la réglementation en vigueur) à Sheridan

Square à West Greenwich Village, le 18 décembre 1938, le producteur John

Hammond l’aidant pour la programmation; Billie Holiday fait l’ouverture, reste

neuf mois, y crée en 1939 «Strange Fruit» écrit par Abel Meeropol/Lewis Allan en

1937. Seize ans plus tard, Abel adoptera

les enfants Rosenberg après l’exécution de leurs parents en 1953.

En

avril 1939, Milt Gabler (cf. articles Blue Note) enregistre le «Strange

Fruit» de Billie Holiday sur son label indépendant Commodore avec Frankie

Newton (tp, 1906-1954) accompagné par le Café Society Orchestra, car Columbia,

le label qui a un contrat avec Billie, refuse la chanson «trop» politiquement engagée.

Les murs du Café Society sont peints par les artistes du Village, rappelant la Guerre

d’Espagne pas encore digérée, et d’autres luttes contre les fascismes. En

octobre 1940, Barney Josephson ouvre le second Café Society uptown sur la 58e Rue Est et assure,

comme pour le premier lieu, une programmation de grands talents naissants du

jazz afro-américain (musique et danse) combinée à un activisme politique

affiché pour soutenir tous les déshérités; l’acteur Zero Mostel y fait ses

débuts caustiques entre 1940 et 1943. Downtown, se produisent entre autres, à

partir de mi-1941, Helen Humes(6) qui  vient de quitter le Count Basie Orchestra

pour arrêter les tournées très fatigantes, Teddy Wilson ou Art Tatum entre

autres grands talents. Le frère de Barney, Leon, avocat en droit du travail, étant

surveillé et poursuivi pour espionnage avant-guerre et aussi impliqué dans

l’Affaire Rosenberg en 1950-1953, Barney se trouve également inquiété par la

Commission des activités anti-américaines (HUAC) après-guerre et demande à Max

Gordon et Herbert Jacoby de sauver son Café Society uptown du naufrage: le lieu devient alors provisoirement et pour peu

de temps Le Directoire. Le producteur George Avakian(5) assure un temps des cours de jazz pour

l’Université de New York dans le Café Society du Village pour le soutenir. Mais

Barney finit par devoir arrêter les deux clubs vers 1950 et recrée une chaîne

de restaurants dont il ne gardera en 1969 qu’un seul emplacement (The Cookery) sur

la 8e Rue et University Place à Greenwich Village où, en 1970, il recommence une programmation avec ses artistes fétiches: Mary Lou Williams,

Teddy Wilson, Sammy Price, Ellis Larkins, Helen Humes(6),

Alberta Hunter, Big Joe Turner entre autres talents du jazz. Ce lieu fermera en 1984

et Barney mourra à 86 ans, le 29 septembre 1988, seize ans après Herbert et huit

mois avant Max. vient de quitter le Count Basie Orchestra

pour arrêter les tournées très fatigantes, Teddy Wilson ou Art Tatum entre

autres grands talents. Le frère de Barney, Leon, avocat en droit du travail, étant

surveillé et poursuivi pour espionnage avant-guerre et aussi impliqué dans

l’Affaire Rosenberg en 1950-1953, Barney se trouve également inquiété par la

Commission des activités anti-américaines (HUAC) après-guerre et demande à Max

Gordon et Herbert Jacoby de sauver son Café Society uptown du naufrage: le lieu devient alors provisoirement et pour peu

de temps Le Directoire. Le producteur George Avakian(5) assure un temps des cours de jazz pour

l’Université de New York dans le Café Society du Village pour le soutenir. Mais

Barney finit par devoir arrêter les deux clubs vers 1950 et recrée une chaîne

de restaurants dont il ne gardera en 1969 qu’un seul emplacement (The Cookery) sur

la 8e Rue et University Place à Greenwich Village où, en 1970, il recommence une programmation avec ses artistes fétiches: Mary Lou Williams,

Teddy Wilson, Sammy Price, Ellis Larkins, Helen Humes(6),

Alberta Hunter, Big Joe Turner entre autres talents du jazz. Ce lieu fermera en 1984

et Barney mourra à 86 ans, le 29 septembre 1988, seize ans après Herbert et huit

mois avant Max.

Autobiographie: Café Society: The Wrong Place for the Right People de Barney

Josephson et Terry Trilling-Josephson,

University of Illinois Press,

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/37mcq3cr9780252034138.html

5. Cf. Jazz Hot n°671-2015.

6. Helen Humes (1913-1981): après

un premier enregistrement à 14 ans, elle remplace Billie Holiday dans

l’orchestre de Count Basie début 1938. Son répertoire favori se compose de

George Gershwin, Fats Waller et Hoagy Carmichael; elle sera une des artistes maison du Café Society downtown dès 1941. Elle s’installe en Californie où elle a un gros

succès en 1944 avec Connie Smith (p), dans les émissions radios de l’AFRS

(Forces Armées) avec Jack McVea (s,lead, 1914-2000), Eddie Heywood (p,comp,

1915-1989, Jazz Hot n°15-1947, n°30-1949, n°460-1989, Suppl. n°595-2002), Benny Carter et Jimmie Lunceford, Bill Doggett, puis intègre le

Jazz at the Philharmonic de Norman Granz au sein du Dizzy Gillespie Big Band (1947). Elle enregistre chez Mercury avec Buck Clayton.

Puis elle retravaille avec le Count Basie Sextet (1950), Marshall Royal (as,cl,

1912-1995, Jazz Hot n°87-1954, n°522-1995), enregistre pour Savoy avec Dexter Gordon et part jusqu’en Australie

en 1956 avec Red Norvo (vib, 1908-1999) et en Europe avec l’American Folk Blues

Festival de 1962.

En 1967, la musique de masse a détruit une bonne partie de l’économie du jazz, les clubs et les labels indépendants; Helen interrompt sa carrière pour

s’occuper de ses parents (elle était enfant unique, son père était un des

premiers avocats afro-américains et sa mère, institutrice), jusqu’en 1973,

période pendant laquelle elle travaille dans une usine de munitions. Stanley Dance part la chercher à Louisville, KY, pour qu’elle fasse le Festival de Newport

avec Count Basie en 1973. Elle accepte avec réticence, mais enchaîne avec

le Carnegie Hall, part en tournée en France avec Milt

Buckner et Jay McShann (1916-2006, p), chante à Montreux en 1974, à la Grande Parade du Jazz de Nice en 1978. Elle restera une des chanteuses maison du Cookery jusqu’à cette date, accompagnée

par Gerald Wiggins,

renouant ainsi sa belle complicité avec Barney Josephson. Atteinte d’un cancer,

elle repart en Californie où elle décède trois ans plus tard en 1981.

7. Le stand-up ou stand-up comedy est un spectacle où un humoriste, souvent seul, sans décor, sans accessoire, dialogue directement avec l'auditoire.

*

|

|

|